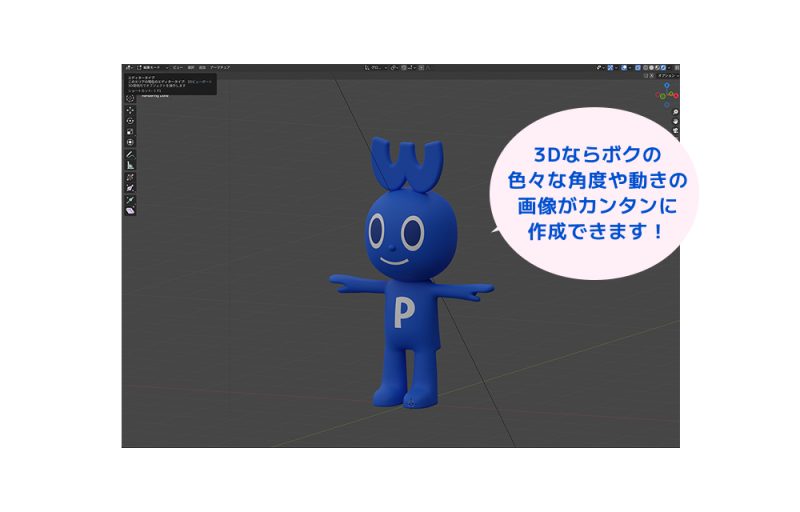

前回はモデリングしたキャラクターにマテリアル(色や質感)をつけ、3Dモデルが完成しました。

せっかく可愛らしくできたので、今回はこのウェッパくんの3Dモデルに骨格(アーマチュア)を入れて動くようにしてみようと思います!

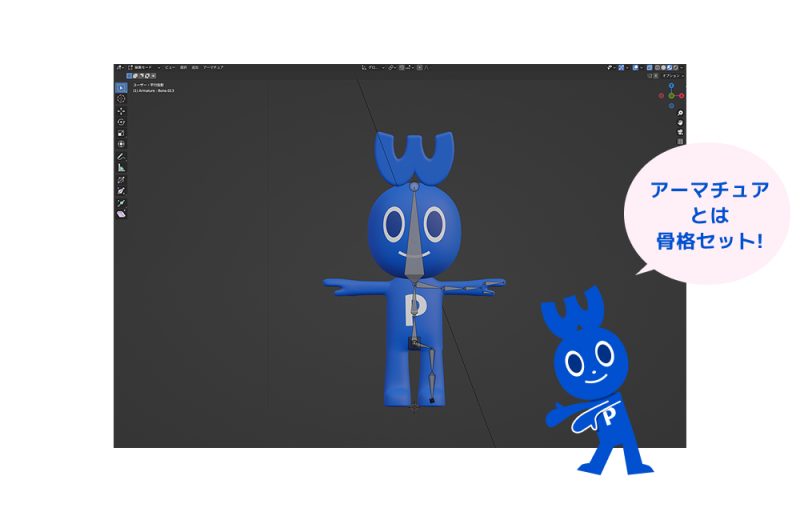

「アーマチュア」とは3Dモデルを動かす骨格セットのことです。骨の一本一本は「ボーン」と呼ばれます。3Dモデルにアーマチュアを組み込んで動かせる準備をする作業全体をリギングといいます。2Dでもキャラクターを動かすような作業をしていた方は聞き馴染みがあるかもしれませんが、分かりづらい方もいると思うので、さっそく作業を見てみましょう。

動きの元になるアーマチュアを新規で作成します。首、頭、腕、手、太もも、足…と、3Dモデルに骨を入れるつもりでどんどん伸ばしていきます。 左だけ作り、右側はミラー反転という自動処理でで作成できます!

正面からだけでなく、真横や上から見て微調整していきます。

右側を「対照化」でミラー反転し、これで全身のアーマチュアが組めました。

しかしこれではまだキャラクターは動きません。モデルとアーマチュアが関連づいていないからです。

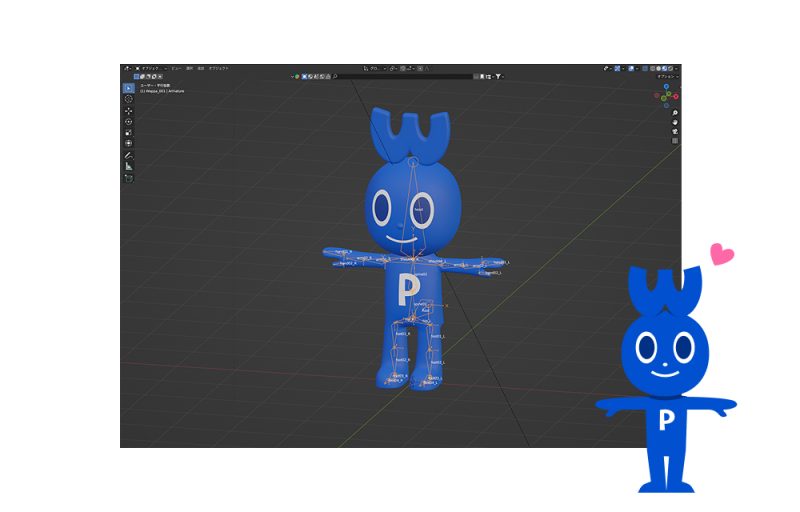

モデルとアーマチュアを選んでペアレント(親子付け)をすると、モデルがアーマチュアに合わせて動くようになります。

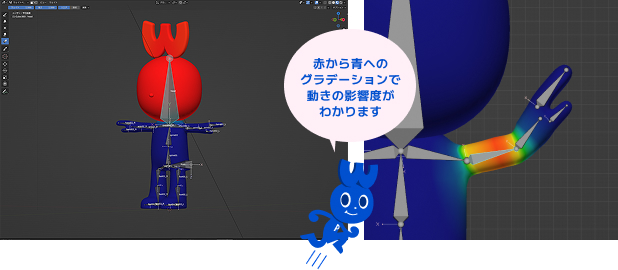

どのボーンを動かした時に3Dモデルのどこがどれくらい動くのか。それを色で塗り分けて指定することを「ウェイトペイント」といいます。親子付けの際「自動のウェイトで」を選択すると、ある程度勝手にウェイトペイントしてくれるので便利です。

下部の画像の赤い部分が「ウェイト100%(動く)」青い部分が「ウェイト0%(動かない)」です。例えば頭のボーンを動かした時には頭の上の「W」も動いて欲しいので赤く塗る、というような作業です。

モデルを動かしながら、思い通りの形に動くかウェイトを見ながら微調整を繰り返します。

ポーズモードで様々な動作をつけ、もし曲がり方が不自然な場合はメッシュ(3Dモデルを構成する網)を増やし、なるべく滑らかに動いてくれるように調整を重ねていきます。

すると・・・色々なポーズがとれるようになりました!

キャラクターを3Dモデルで作る大きなメリットの一つは、色々なポーズをどの角度からでも簡単に撮影できる(2Dのようにポーズが変わるたびに描き直さなくていい)ことです。そして、動くことでグッとリアリティや躍動感が出て、本当に生きているかのような親近感を感じます。

3Dモデルを一つ仕上げるのはそれなりに時間と手間がかかりますが、何よりもクライアントが愛着を持ったキャラクターが動く様子を見て喜んでいただけると、制作側も嬉しい限りです。

次回は最終回。このウェッパくんのモデルをアニメーションで動かし、動画撮影、レンダリング(書き出し)するところまでやってみようと思います。お楽しみに!