普段何気なく使っているパソコンやスマホのフォントサイズ。

「10.5ポイント」や「12ポイント」といった単位で設定するのは、特に違和感のない日常的な操作です。

しかし、この「ポイント」という単位、改めて考えると不思議な存在だと思いませんか?

用紙サイズがA4やA3といったメートル法で規定されている一方で、フォントサイズはヤード法を基準としたポイントで表記されています。

この違いはどこから来たのか。そしてなぜ「ポイント」が世界中で当たり前のように使われるようになったのか。

ここでは、その背景を掘り下げながら、「国際基準」と「デファクトスタンダード(事実上の標準)」の違いについて考えてみたいと思います。

フォントサイズの単位「ポイント」とは?

まず、「ポイント」とは何かを簡単に説明します。ポイントは1インチを72分割した単位で、1ポイントは約0.3528ミリメートルです。

この単位は、もともと西洋の印刷文化で生まれ、日本の活版印刷の世界でも古くから使われてきました。

ポイントが日本に根付いた歴史

では、なぜ日本では古くからポイントが使われていたのでしょうか? これは日本が明治時代に海外の印刷技術を積極的に取り入れたことに関係しています。

明治時代以前、日本の印刷業界では「号」という単位が使われていました。これは鯨尺という日本独自の基準に基づいたものです。

しかし、アメリカ式の活版印刷技術が導入されると、それに合わせて「和文ポイント活字」という新しい基準が生まれました。たとえば、五号活字は10.5ポイントに相当する形で規格化され、これが現在の日本工業規格にも取り入れられたのです。

五号活字は、そもそも日本の公文書や書籍の標準文字サイズとして長く使われており、その流れで10.5ポイントは、日本語仕様のワードソフトのデフォルト設定に使用されています。

このように日本では、アメリカの影響を受けてポイントを使用しながらも、フォントサイズの根底には尺貫法の「号」という独自の基準がベースにありました。

日本で生まれたフォントサイズの単位「Q」

一方で日本は、1921年に国際標準として義務化されたメートル法に則り、電算写植機の商用化に合わせて「Q」という新しい文字サイズ単位を採用しました。

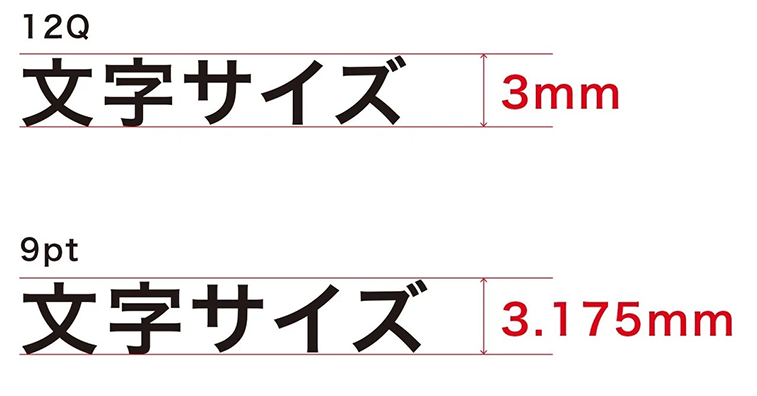

Qは1Q=0.25ミリメートルとメートル法に基づいており、例えば12Qはちょうど3ミリメートルと、計算しやすいのが特徴です。

紙のサイズ表記「A4」「A3」もメートル法で規定されたサイズのため、電算時代のグラフィックデザインの現場では、メートル法に則った「Q」を使うことが標準でした。

そのため日本のデザイナーの中には、今でも「Q」を使う人は少なくありません。割り切れないポイントの数値に比べて、「Q」のほうが効率的で扱いやすいからです。

それが現在では、若いデザイナーには、文字の大きさをポイントで言わないと伝わらなくなってしまいました。(笑) グラフィックデザイナーの多くが、Webデザイナーも兼業するようになった現在では仕方がないことかもしれませんが……。

IT時代がもたらした、ヤード法単位系の氾濫

ここで指摘したいことは、ポイントがもともと、アメリカ由来のマイナーな単位系ヤード法の単位だという点です。驚くことに現在、ヤード・ポンド法を採用している国はなんと全世界でアメリカ、ミャンマー、リベリアの3カ国のみです。

アメリカは19世紀からヤード・ポンド法を採用しており、現在もその単位を多くの分野で使用しています。(メートル法も併用)

特にITの世界では、アメリカ発の技術が世界を席巻したことで、ヤード法に基づく単位が「デファクトスタンダード」として広まりました。

IT業界におけるアメリカ発のデファクトスタンダードの例は、パソコンOSの「Windows OS」、検索エンジンの「Google」などが有名ですが、実はキーボードの「QWERTY配列」もその一つで、ヤード法に基づく「インチ表記」や「ピクセル表記」も、こうしたIT化の波の中で世界中に広まりました。

たとえば、ディスプレイのサイズも、かつての日本は国際基準に配慮して「32型」「50型」と言っていましたが、現在では「32インチ」「50インチ」といった表記が一般的です。

このようにヤード法に基づく単位が、もはやグローバルなIT業界での共通言語になっています。

ヤード・ポンド法による弊害

しかし、このデファクトスタンダードがもたらす影響は一様ではなく、特にメートル法が主流の国々では、ヤード・ポンド法との単位換算に悩まされることが少なくありません。

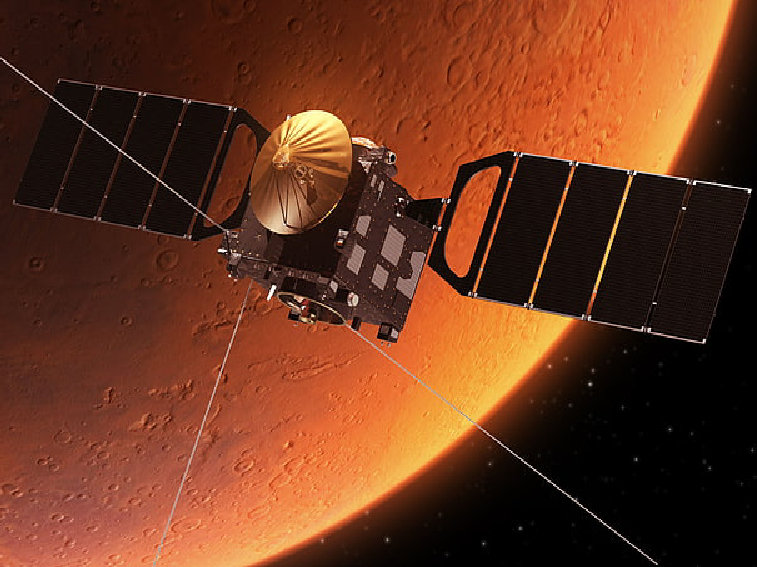

アメリカでは、NASAが1999年に火星探査機「マーズ・クライメイト・オービター」を喪失し、1,931億円を損失した事故も、ヤード・ポンド法とメートル法の換算ミスが原因でした。

カナダでは、ジェット機燃料切れ事件(1983年)、韓国では、大韓航空貨物機墜落事故(1999年)、日本では、TDLのスペースマウンテン脱線事故(2003年) が、ヤード・ポンド法の換算ミスによるトラブルとして有名です。

これからもメートル法とヤード・ポンド法とを併用する際の換算トラブルは、アメリカ国内にとどまらないことが予想されます。

国際基準 vs デファクトスタンダード

ここで「国際基準」と「デファクトスタンダード」の違いについて考えてみましょう。

国際基準とは、話し合いや条約によって決められるものです。たとえば、メートル法は国際基準の代表例です。1790年にフランスで制定され、現在は多くの国が採用しています。

一方、デファクトスタンダードは、話し合いではなく実際の影響力によって決まります。IT技術をリードするアメリカが採用しているヤード・ポンド法に基づく単位系は、公式に国際基準とされているわけではありません。

それでも、多くの国や業界がその規格を採用せざるを得ない状況を作り出しています。それがデファクトスタンダードの力です。

話し合いを超える「デファクトスタンダード」による支配

ポイントが日本をはじめ世界中で使われるようになった背景には、アメリカが持つ圧倒的な技術力と影響力があります。

アメリカは国際的な単位基準に完全に従うことなく、自国のルールを維持してきました。それでも、インターネットやIT技術の普及によって、アメリカ基準の単位系が「事実上の世界標準」となったのです。

これは、国際基準が話し合いや合意によって作られるのに対し、デファクトスタンダードが実際の影響力によって自然に形成されることを示しています。

ポイントがフォントサイズのデファクトスタンダードになったのも、まさにその例です。

まとめ

フォントサイズの単位という一見小さな問題は、実は国際的な力関係を象徴しています。

国際ルールを作ることが得意なヨーロッパ諸国と、国際的影響力でデファクトスタンダードを形成するアメリカの構図です。

国際基準は理想を追求して話し合いで生まれるものですが、現実の社会ではアメリカが示したように、影響力が国際基準を上回ることがあります。これからも、IT分野のデザイン現場では、アメリカ発のデファクトスタンダードに対応していく必要があります。

しかし、それがあらゆる分野に拡大し、日本独自の効率性や品質が失われることは避けなければなりません。つまりは、現実のデファクトスタンダードと向き合いつつも、国際基準を尊重して築いた効率性や品質を失わず、柔軟に対応するバランス感覚が求められているのです。

話し合いで決まる国際基準を超え、その影響力で決まるデファクトスタンダード。その良し悪しは別として、何事も本質を見失わないように上手に付き合っていくことが大切でしょう。